![]()

學校校訓:

勤奮學習、尊師守紀、團結互助、艱苦樸素

學校新聞

江蘇徐州一中— —央視新聞聯播專題播報我校著名校友王文興院士先進事跡

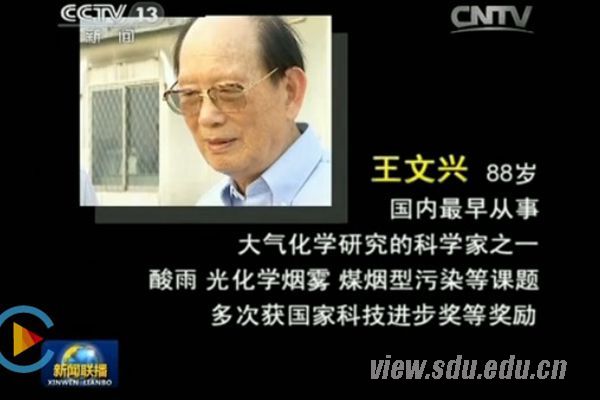

6月1日晚,中央電視臺1套節目“新聞聯播”欄目“領航科技 創新中國”系列報道以“留住藍天衛護家園”為題播報了我校著名校友王文興(現為中國工程院院士、山東大學教授)的先進事跡,引起了社會各界的廣泛關注。人民日報、新華社、光明日報、科技日報、中國教育報等多家媒體也紛紛對王文興院士的先進事跡進行專題報道。

[央視新聞聯播]王文興:留住藍天衛護家園

央視網消息(新聞聯播):既要金山銀山,更要綠水青山,這是今天人們的共識。今天的“領航科技創新中國”系列報道我們要認識我國大氣環保科研的拓荒者——中國工程院院士、山東大學教授王文興。

王文興,88歲,國內最早從事大氣化學研究的科學家之一,他主持的酸雨、光化學煙霧、煤煙型污染等課題多次獲國家科技進步獎等獎勵。

王文興1952年大學畢業后,20多年一直搞化工研究,直到1973年,他被抽調參加國家首次組織的出國環保考察團,那一次,他對英國曼徹斯特保留的一段警示墻印象深刻。

發達國家已經開始走出污染陰霾,而當時工業化剛起步的中國,環保科研隊伍幾乎是空白,服從國家需要,王文興毅然轉型,1980年他參與組建中國環境科學研究院并成為大氣化學領域帶頭人,在他牽頭的多項攻關任務中,酸雨研究是最具影響也是最為艱巨的。

從泰山到峨眉,從舟山到南海,王文興到過不知多少個觀測點,親手驗證數據,嚴把監測質量,這個習慣一直保持至今,在他80高齡的時候還上過泰山極頂的觀測站,讓同行的年輕人敬佩不已。

經過近20年堅持,一幅我國酸雨成因和分布的科學地圖終于被繪制出來,這項成果獲得了環境科學領域第一個國家科學技術進步一等獎,而讓王文興更欣慰的是,其中提出的控制方案已列入國家政策,很大程度上避免了發達國家曾出現的嚴重酸雨污染。

2003年,76歲的王文興再一次轉型,他應邀回母校山東大學創建了環境研究院,致力于理論創新和人才培養。這些動畫彩球所演示的,就是最近在國際權威期刊上發表的新成果,汽車尾氣中的有害成分排放后如何變化,過去很難靠實驗來分析,而王文興在國內率先引入量子化學的計算方法,突破了這些難題。在國家自然科學基金委的一項評估中,山東大學的量子化學研究成果居國際第四位。

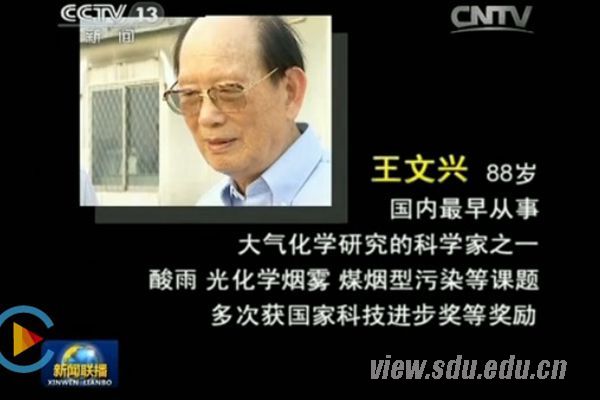

[央視新聞聯播]王文興:留住藍天衛護家園

央視網消息(新聞聯播):既要金山銀山,更要綠水青山,這是今天人們的共識。今天的“領航科技創新中國”系列報道我們要認識我國大氣環保科研的拓荒者——中國工程院院士、山東大學教授王文興。

王文興,88歲,國內最早從事大氣化學研究的科學家之一,他主持的酸雨、光化學煙霧、煤煙型污染等課題多次獲國家科技進步獎等獎勵。

王文興1952年大學畢業后,20多年一直搞化工研究,直到1973年,他被抽調參加國家首次組織的出國環保考察團,那一次,他對英國曼徹斯特保留的一段警示墻印象深刻。

發達國家已經開始走出污染陰霾,而當時工業化剛起步的中國,環保科研隊伍幾乎是空白,服從國家需要,王文興毅然轉型,1980年他參與組建中國環境科學研究院并成為大氣化學領域帶頭人,在他牽頭的多項攻關任務中,酸雨研究是最具影響也是最為艱巨的。

從泰山到峨眉,從舟山到南海,王文興到過不知多少個觀測點,親手驗證數據,嚴把監測質量,這個習慣一直保持至今,在他80高齡的時候還上過泰山極頂的觀測站,讓同行的年輕人敬佩不已。

經過近20年堅持,一幅我國酸雨成因和分布的科學地圖終于被繪制出來,這項成果獲得了環境科學領域第一個國家科學技術進步一等獎,而讓王文興更欣慰的是,其中提出的控制方案已列入國家政策,很大程度上避免了發達國家曾出現的嚴重酸雨污染。

2003年,76歲的王文興再一次轉型,他應邀回母校山東大學創建了環境研究院,致力于理論創新和人才培養。這些動畫彩球所演示的,就是最近在國際權威期刊上發表的新成果,汽車尾氣中的有害成分排放后如何變化,過去很難靠實驗來分析,而王文興在國內率先引入量子化學的計算方法,突破了這些難題。在國家自然科學基金委的一項評估中,山東大學的量子化學研究成果居國際第四位。